| Ende des Torfabbaus in der Nicklheimer Filzen | Büchsenmacher im Visier Peter Fortner und Thomas Daurer

|

| "Wunderheiler" Bruno Gröning |

| Beach-Club am Hochstrasser See? |

| Charolais-Kühe - Ein seltenes Bild im Raum Rosenheim |

| Firmenportraits |

| Postler wirft Briefe ins Altpapier |

| Berichte aus der Region Rosenheim |

| Berichte aus der Stadt Rosenheim |

| Berichte aus Raubling |

| Berichte aus Aschau |

| Berichte aus Rohrdorf |

| Berichte aus Thansau |

| Berichte aus Achenmühle |

| Berichte aus Lauterbach |

| Berichte aus Höhenmoos |

| Aus dem Schulleben |

| Fotos |

| Ich über mich |

| Impressum |

| Kontakt |

| Marisa Pilger online freie Journalistin im Raum Rosenheim |

Wenn die Jugend die Wände hochgeht

Zweiter Montagne SOBY-Cup in der Kletterhalle Rosenheim Rosenheim (pil) - Nach der gelungenen Premiere vom vergangenen Jahr lädt das Rock&Bloc-Team der DAV-Sektion Rosenheim zum zweiten Mal zum Montagne SOBY-Cup in die Boulderhalle Rosenheim ein. Koordination, Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sind gefragt, wenn dort am Samstag, 5. Juli, Kinder und Jugendliche aus dem südostbayerischen Raum (Jahrgänge 1999 bis 2006) buchstäblich die Wände hochgehen. |

von Marisa Pilger

Rosenheim – Die Häufigkeit der Ablehnung der Pflegestufe, der stetig wachsende bürokratische Aufwand für die Dokumentation, Probleme beim Umgang mit ärztlichen Verordnungsscheinen – es sind immer wieder die gleichen Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste in ihrem beruflichen Alltag stellen müssen und die den reibungslosen Arbeitsablauf oftmals stark beeinträchtigen. Um diese zeit- und kräfteraubende Situation für alle Betroffenen zu verbessern, hat sich vor einem Jahr der Arbeitskreis (AK) Pflege als vierter und jüngster unter dem Dach des Vereins „Pro Senioren Rosenheim“ zusammengeschlossen.

|

| Setzen sich für die Verbesserung der Lebenssituation alter Menschen ein: Thomas Waldvogel, Leiter des Arbeitskreises „Pflege“, mit Dagmar Pawelka und der „Pro Senioren“-Vorsitzenden Inge Ilgenfritz (von links). Foto: pil |

Von den Zusammenkünften erhofft sich Waldvogel, selbst examinierter Krankenpfleger und früher lange Zeit im ambulanten Dienst tätig, neue Impulse für die Pflegekräfte sowie insbesondere mehr Verständnis für die Arbeit und die Entscheidungen der „Gegenseite“. Dabei setzt er auf ein einfaches Rezept: „Miteinander statt Gegeneinander“. So könnte beispielsweise eine Diskussion mit Vertretern von Krankenkassen dazu beitragen, eines der großen Spannungsfelder in der ambulanten Pflege zu entschärfen, ist er überzeugt.

Und auch an Visionen fehlt es Waldvogel, der in der Anfangszeit tatkräftig von Werner Faltlhauser unterstützt wurde, nicht. Zunächst schwebt ihm – in Anlehnung an den Demenzwegweiser – ein Pflegeführer mit sämtlichen Anlaufstellen rund ums Thema ambulante Pflege vor. Bislang sei das Projekt allerdings ein reines Gedankenspiel, rät Dagmar Pawelka vor verfrühten Anfragen ab. Sie koordiniert im Auftrag der Stadt Rosenheim die Belange des Vereins „Pro Senioren“ und steht zugleich als Ansprechpartnerin sowohl für Seniorinnen und Senioren als auch für Institutionen und Verbände zur Verfügung.

Mit dem „Arbeitskreis Pflege“ als fachliche und inhaltliche Ergänzung zu den drei Arbeitsgruppen „Alternative Wohnformen“, „Netzwerk Demenz“ und „Mehrgenerationenpark“ schließt sich derweil auch für die „Pro Senioren“-Vorsitzende Inge Ilgenfritz ein Kreis: „Nun kann der Verein noch mehr Gewicht in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, bestmögliche Bedingungen für alte Menschen zu schaffen.“

Weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.pro-senioren-rosenheim.de oder unter Telefon 08031/365-1636.

Juni 2014

Sprache - der Generalschlüssel für Integration

Junge Asylbewerber besuchen BIJ-Vorklasse an der Berufsschule Wasserburg, eine von zwölf in Oberbayern, und erhalten dort sozialpädagogische Unterstützung durch den Verein "Pro Arbeit"

von Marisa Pilger

Wasserburg – „Wörterbuch“ – dieser Begriff ist den meisten Schülern der BIJ/V-Klasse an der Staatlichen Berufsschule Wasserburg zwar bereits geläufig. Dennoch sind die Nachschlagewerke ebenso wie die Turnschuhe, die Martin Schwegler und Markus Götz von der „Aktion Aufwind“ bei ihrem Besuch im Gepäck hatten, für die 20 Asylbewerber und Flüchtlinge aus Bürgerkriegs- und Krisengebieten unverzichtbar.

|

| Die Sprache ist das A und O - entsprechend groß war die Freude der Schüler der BIJ/V-Klasse über die Wörterbücher, die dank der "Aktion Aufwind" angeschafft werden konnten. Claudia Georgii und Harald Neu vom Verein "Pro Arbeit" halfen bei der Verteilung. Fotos: Pilger |

Darüber hinaus erhalten die jungen Menschen sozialpädagogische Unterstützung. In Wasserburg kümmert sich darum der Verein „Pro Arbeit Rosenheim“, der für den Sprachunterricht die dortige Volkshochschule als Kooperationspartner ins Boot geholt hat.

Der Großteil der Wasserburger BIJ/V-Schüler stammt aus Afghanistan, Syrien oder Pakistan, einer aus dem Senegal, ein anderer aus Nigeria. Entsprechend bunt ist die Palette der Muttersprachen, die im Unterricht von DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Lehrer A'kos Dombai zusammentreffen; sie reicht von Englisch und Französisch über Persisch und Arabisch bis hin zu Urdu und Paschto. Jede Woche stehen nun 15 Unterrichtseinheiten Deutsch in Wort und Schrift auf dem Stundenplan. Hinzu kommen allgemeinbildende und berufsvorbereitende Inhalte, wobei die 17- bis 21jährigen auch in verschiedene Berufsfelder wie etwa die Kunststoff- und Metallbearbeitung schnuppern können. Und sie sind sich durchaus im Klaren darüber, dass die Sprache der Generalschlüssel ist für Integration - und für einen Job im neuen, noch fremden Land.

So stehen alle jeden Tag pünktlich und hochmotiviert auf der Matte, wie Schulleiter Gerhard Heindl und seine Stellvertreterin Claudia Romer immer wieder erfreut beobachten können; wenngleich die Unterkünfte von Amerang über Söchtenau, Bruckmühl, Bad Abiling und Kolbermoor bis Neubeuern und Kiefersfelden quer über den ganzen Landkreis verstreut sind. Einziges Zugeständnis an den zum Teil sehr langen und umständlichen Schulweg: Der Unterricht beginnt anstatt um 7.45 Uhr erst um 8.30 Uhr.

|

| Mit Wörterbüchern und Turnschuhen unterstützt die "Aktion Aufwind" die jungen Asylbewerber und Flüchtlinge an der Berufsschule Wasserburg. |

Unterdessen hat die „Aktion Aufwind“, ein Gemeinschaftsprojekt der Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt und den Landkreis Rosenheim und den hiesigen Wohlfahrtsverbänden, die BIJ/V-Schüler nicht nur mit Lernhilfen versorgt; dank der Turnschuhe – sie wurden mitgesponsert vom Wasserburger Gewandhaus Gruber - sind diese nun auch für den Sportunterricht gerüstet. Die Hilfsaktion wurde vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen. Sie will zum einen akute Not bei bedürftigen Kindern und Jugendlichen in der Region lindern. Zum anderen will sie diesen jungen Menschen die Chance geben, trotz finanzieller Not am gesellschaftlichen Leben in all seinen Facetten, von der Kultur bis hin zum Sport, teilzuhaben - will eben Hindernisse aus dem Weg räumen. „Das ist ein Riesenschritt für Sie und für uns als Gesellschaft.“, verdeutlichte Martin Schwegler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftungen, in seiner kurzen Ansprache. Denn wer kein oder nur wenig Geld habe, gerate nur zu leicht auch gesellschaftlich ins Abseits.

Entsprechend groß ist die Bedeutung, die Schulleiter Gerhard Heindl der neuen Vorklasse zum Berufsintegrationsjahr und vor allem auch der Unterstützung der jungen Flüchtlinge und Asylbewerber durch die „Aktion Aufwind“ beimisst, wie er gegenüber Schwegler und dem „Pro Arbeit“-Vorsitzenden Harald Neu betonte: „Wir sind darauf angewiesen, dass diese Art der Beschulung sichergestellt wird.“

Februar 2014

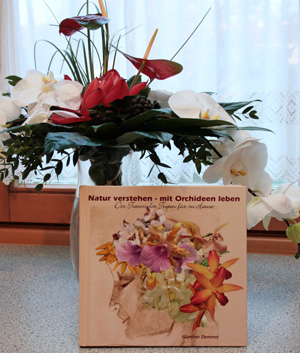

Ein etwas anderer Streifzug durch die Welt der Orchideen

Günther Demmels Tropenschönheiten, in Worte gefasst von Marisa Pilger Es ist ein etwas anderer Streifzug durch die Welt der Tropengewächse, zu dem Günther Demmel seine Leser in seinem Erstlingswerk „Natur verstehen – mit Orchideen leben“ mitnimmt. Denn der Autor will vor allem eines: Seine langjährige Zucht- und Kulturerfahrung festhalten, Verständnis wecken für das faszinierende Individuum Orchidee und seine Leser mit wertvollen Tipps versorgen, damit ihre tropischen Schönheiten auch im Wohnbereich prächtig gedeihen. |

Seltener Gendefekt mit schwerwiegenden Folgen

Angelman-Syndrom: Regionaltreffen in Bad Aibling bot Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch

Bad Aibling (pil) - Die Krankheit ist selten; nach Angaben der Selbsthilfeinitiative „Angelman e.V.“ trägt im Schnitt eines von 30.000 Neugeborenen den folgenschweren Gendefekt auf dem 15. Chromosom. Entsprechend fühlen sich viele Eltern von Angelman-Kindern oftmals allein gelassen mit ihren Fragen, Sorgen und Nöten. Umso wichtiger sind für diese Familien regelmäßige Zusammenkünfte mit anderen Betroffenen, wie das jüngste Treffen der Regionalgruppe Süd in der Raphael-Schule in Bad Aibling bewies. Rund 50 Besucher aus ganz Bayern, darunter die Angehörigen von zwölf Angelman-Kindern im Alter zwischen zwei und 29 Jahren, nutzten bei der Veranstaltung in der Heilpädagogischen Waldorfschule die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch.

Im Jahr 1965 beschrieb der britische Kinderneurologe Harry Angelman erstmals das später nach ihm benannte Syndrom, an dem bundesweit schätzungsweise 3000 Menschen leiden; wobei der Verein von einer Dunkelziffer in ähnlicher Höhe ausgeht. Charakteristisch für das Krankheitsbild sind – bei normaler Lebenserwartung - nicht nur eine ausgeprägte Verzögerung der körperlichen und geistigen Entwicklung (sie erreicht bei den meisten Betroffenen in etwa den Stand eines Kleinkindes), abgehackte, marionettenartige Bewegungsabläufe, häufiges, oft unmotiviertes Lachen und epileptische Anfälle. Ebenso ist die Sprachentwicklung stark beeinträchtigt; in vielen Fällen fehlt sie völlig.

Andere Wege der Kommunikation zeigte deshalb die Sprachgestalterin Claudia Klaus auf. Bei praktischen Übungen ermutigte sie die Eltern, sich mithilfe verschiedener Rhythmen oder von Tönen in unterschiedlicher Lautstärke mit ihren Kindern zu verständigen.

Ergänzend erläuterte Michael Erdösi das Pädagogische Konzept des privaten Förderzentrums, welches bei besonderen Kindern die Selbsterziehung in den Vordergrund stellt. Zugleich rief er seine Zuhörer dazu auf, innerlich aufeinander zuzugehen und forderte, die Kinder in ihrer Wahrheit und Unvollkommenheit ernst zu nehmen. An den Schluss seines Vortrags hatte der Lehrer ein Zitat von Rudolf Steiner, des Begründers der Waldorfpädagogik, gesetzt. „Die Erziehung heilt den normalen Menschen. Heilen ist Erziehung für den abnormen Menschen.“

Bei einem Rundgang mit Schulleiterin Ulrike Nebel konnten sich die Teilnehmer ein Bild von der im Jahr 2006 von Eltern gegründeten Einrichtung machen, in die zudem eine heilpädagogische Tagesstätte sowie eine Vorschultagesstätte integriert sind. Die Kinder wurden in der Zwischenzeit im Schulgarten von engagierten Lehrern betreut.

Weitere Informationen über das Angelman-Syndrom und über die nächsten Treffen gibt’s im Internet unter www.angelman.de.

Oktober 2013

|

Niederaudorf (pil) – Bereits Monate vor der Eröffnung wird sie allenthalben als „Schule der Zukunft“ bezeichnet, die Private Grundschule Inntal, die im Herbst in Niederaudorf ihre Pforten öffnen wird. Nach derzeitigem Stand der Dinge lernen in der neuartigen inklusiven Einrichtung dann 28 Kinder mit und ohne Behinderung in zwei jahrgangsgemischten Klassen (1. bis 4. Jahrgangsstufe) miteinander - und voneinander. Restplätze fürs kommende Schuljahr sind noch frei.

Zunächst allerdings muss der Brandschutz in den beiden unteren Stockwerken des Gebäudes aus den 1960er Jahren, in dem früher die Teilhauptschule untergebracht war, auf Vordermann gebracht werden: Neue Fluchtwege sind erforderlich; zusätzliche Türen werden eingebaut; zudem steht eine Reihe von Renovierungsarbeiten an.

Erst vor kurzem haben Bettina Brühl, die Geschäftsführerin des Schulträgers, der „Petö und Inklusion gemeinnützige GmbH“, einer hundertprozentigen Tochter des Vereins „Fortschritt Rosenheim e.V.“, und Oberaudorfs Bürgermeister Hubert Wildgruber den Mietvertrag für das Schulhaus am nördlichen Ortsrand unterzeichnet. Die ersten zwei Jahre darf die Private Grundschule das Erdgeschoss mit drei jeweils gut 70 Quadratmeter großen Räumen sowie das Souterrain mit Küche für den Hort (alles in allem etwa 800 Quadratmeter) samt Gartenbereich und der großen Turnhalle mietfrei nutzen – gewissermaßen als Starthilfe von Seiten der Gemeinde.

Schließlich soll sich an der Rosenheimer Straße nicht nur eine bundesweit bislang wohl einzigartige Grundschule mit einem inklusiven Konzept etablieren, dessen zentralen Bestandteil die ganzheitliche Petö-Pädagogik in Verbindung mit Konduktiver Förderung bildet. Parallel dazu werden dort ein integrativer Hort sowie eine heilpädagogische Tagesstätte entstehen. Die enge Verzahnung zwischen Schule und Hort mit fließenden Grenzen zwischen Lernblöcken und Freizeit will das Staatsinstitut für Frühpädagogik (IFP) als Modellprojekt wissenschaftlich begleiten. Die Trägerschaft der Tagesstätte mit konduktiver Förderung übernimmt unterdessen die Phoenix GmbH, Konduktives Förderzentrum der Stiftung Pfennigparade in München.

Bis aus Tuntenhausen, Großkarolinenfeld und dem Traunsteiner Raum kommen die Schüler „angereist“, erzählt Bettina Bühl; wobei die Übernahme der Fahrtkosten durch den Bezirk für viele der betroffenen Familien noch nicht in trockenen Tüchern sei. Geplant ist, Fahrgemeinschaften zu gründen. Darüber hinaus wird sich die Schule einen Kleinbus zulegen; ein entsprechender Antrag wurde bereits bei der "Aktion Mensch" eingereicht.

Die Finanzierung des Schulbetriebs beurteilt Brühl als soweit gesichert, dass sie als Vertreterin des Trägers eine entsprechende Erklärung an staatlicher Stelle abgeben konnte. Dafür haben nicht nur Zuwendungen wie eine 20.000-Euro-Spende der Familie Micaela und Klaus Werndl, ein Scheck in gleicher Höhe von der Ursula-und-Walter-Schatt-Stiftung sowie ein namhafter Betrag der Emmy-Schuster-Holzammer-Stiftung gesorgt. Auch hätten andere regionale Stiftungen bereits Zuschüsse in Aussicht gestellt.

Allerdings fließe die Förderung durch die Regierung von Oberbayern erst im dritten Jahr in voller Höhe. Und abgesehen von den Umbauarbeiten, in die man viel Eigenleistung stecken wolle, werden die Erstausstattung der Schule mit Möbeln, Sportgeräten, Therapiegeräten und Lernmaterial sowie die Personalkosten eine erhebliche Summe verschlingen. Brühl: „Wir sind also nach wie vor dringend auf Spenden angewiesen.“

April 2013

Neubeuern (pil) – Geteilter Meinung ist man im Neubeuerer Gemeinderat, ob an der Viehweide als möglichem Standort für ein Gewerbegebiet festgehalten werden soll. Mit einer knappen Mehrheit von 8:7 Stimmen sprach sich das Gremium dafür aus, die Planung für das Areal an der Gemeindegrenze zu Rohrdorf weiter zu verfolgen und eine Standortalternativenprüfung auf Flächennutzungsplan-Ebene vorzunehmen. Wie die Chancen für die Genehmigung eines Gewerbegebiets an dieser Stelle stehen, lasse sich im Hinblick auf die derzeitige Reform des Landesentwicklungsprogramms (LEP) im Moment allerdings kaum einschätzen, so die allgemeine Auffassung.

Während Christina zur Hörst (Freie Wähler) in Erwägung zog, die Angelegenheit dem nächsten Gemeinderat zu überlassen, plädierte Konrad Stuffer (CSU) für Weitermachen; auch solle man diese Entscheidung „nicht an der Wahl aufhängen“. Ebenso wollen Franz Steinkirchner (CSU) und Johann Schmid (Freie Wähler) das Vorhaben weiterverfolgen; zumal, wie Schmid ergänzte, der Grundstückseigentümer grünes Licht signalisiert habe.

Dagegen lehnt es Thomas Schwitteck (CSU) mit allem Nachdruck ab, ein Gewerbegebiet in den von der Autobahn bis zum Dandlberg reichenden Grüngürtel zu setzen, weil die Bürger die Lösung am Ortseingang von Neubeuern abgelehnt haben. Für ihn komme als Alternative stattdessen der Bereich Am Birbet/ Rauwöhrstraße in Betracht.

Als Überflutungswiese hält derweil Johann Fritz (Freie Wähler) die Viehweide als Standort für ein Gewerbegebiet für ungeeignet.

Weil eine Teilfläche der Viehweide im Landschaftsschutzgebiet Inntal-Süd liegt, strebt der Gemeinderat bei 10:5 Stimmen hier außerdem eine Befreiung an; ein entsprechender Passus wurde in die Stellungnahme zur Änderung der Schutzgebietsverordnung aufgenommen.

März 2013

Zum Thema Gewerbegebiet auf der Viehweide hat sich zwischenzeitlich auch der Bürgerblock Rohrdorf zu Wort gemeldet. In einem Flugblatt, das bei der Sitzung in Neubeuern kurz zur Sprache kam, warnt die Gruppierung aus der Nachbargemeinde vor den negativen Auswirkungen auf die Natur und die Wohnqualität in Rohrdorf. |

Neubeuern/ Rohrdorf (pil) – Beim Thema Gewerbegebiet lässt Neubeuerns Bürgermeister Josef Trost noch nicht locker. Jetzt will er einen neuen Vorstoß für die sogenannte „Viehweide“ an der Gemeindegrenze zu Rohrdorf unternehmen. Er hofft, auf dem rund fünf Hektar großen Areal direkt gegenüber der Einmündung der Kreisstraße RO 26 vom Zementwerk her in die Staatsstraße 2359 doch noch Platz für Gewerbebetriebe schaffen zu können.

Denn tatsächlich könne die Marktgemeinde abgesehen vom Bereich Angerl/ Langweid – ein neues Gewerbegebiet an dieser Stelle hatten die Neubeuerer im vergangenen Juli per Bürgerentscheid abgelehnt - auf keine andere Fläche zurückgreifen. Allein 40 Prozent des 15,3 Quadratkilometer großen Gemeindegebiets lägen in Schutzzonen, verdeutlicht Trost die Lage. „Wir können uns nicht weiterentwickeln.“

Mangels Erweiterungsmöglichkeit seien in der jüngeren Vergangenheit bereits vier Betriebe in andere Gemeinden abgewandert. Und nach wie vor lägen Anfragen von Interessenten für neue Gewerbeflächen vor.

Die Regierung von Oberbayern hat sich allerdings bereits vor geraumer Zeit gegen ein Gewerbegebiet auf dem Gelände nahe des Turner Hölzl ausgesprochen, da dies zu einer Zersiedelung führen würde und damit den Zielen des Landesentwicklungsprogramms (LEP) zuwiderlaufe (wir berichteten). Und sie bleibt bei dieser Auffassung. „Es besteht weder eine Anbindung zu Siedlungsbereichen in Neubeuern noch in Rohrdorf.“, teilte Pressesprecher Stefan Frey jetzt auf erneute Anfrage hin mit. Auch lägen aus Sicht der Regierung die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anbindungsgebot nicht vor.

Unterdessen sieht Trost eine gewisse „Rechtsunsicherheit“ und will nun „jede Chance wahrnehmen“, bevor die Fortschreibung des LEP rechtskräftig werde. Vorab hat er deshalb die Nachbargemeinde Rohrdorf um eine Stellungnahme gebeten.

Januar 2013

Rosenheim (pil) – Der Name allein spricht schon für sich: „Pro Ausbildung - Hotline gegen Ausbildungsabbruch“ heißt der neue Baustein, um den der Verein „Pro Arbeit Rosenheim e.V.“ jetzt seinen Katalog an Hilfsangeboten für Jugendliche und junge Erwachsene erweitert hat. Denn die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren zwar merklich entspannt; das erklärte Ziel der Betriebe jedoch, der Abschluss der Berufsausbildung, bleibt noch allzu oft auf der Strecke: Etwa jeder vierte Auszubildende steigt einer Erhebung der IHK zufolge vorzeitig aus der Lehre aus. Die neue, kostenlose Anlaufstelle für Lehrlinge und Betriebe aller Branchen in Stadt und Landkreis Rosenheim will dem künftig vorbeugen und damit zugleich dem Fachkräftemangel in der Region gegensteuern.

|

| Aufbruchstimmung beim Startschuss für die „Hotline gegen Ausbildungsabbruch“: Sozialdezernent Michael Keneder, „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii, Reinhold Frey, Vorsitzender des Wirtschaftlichen Verbandes und Beiratsmitglied, und Martin Schwegler von der Sparkassenstiftung mit „Pro Arbeit“-Vize Kaspar Öttl, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und der Vereinsvorsitzenden Inge Ilgenfritz (von links). Foto: pil |

Einen wesentlichen Anteil an der Finanzierung der Hotline hat – neben einer Spende der BTG in Höhe von 75.000 Euro – die Sparkassenstiftung „Zukunft für die Stadt Rosenheim“. Drei Jahre lang werden von dort bis zu 25.000 Euro jährlich in das Modellprojekt fließen, dessen Bedeutung für den Wirtschaftsraum Rosenheim Martin Schwegler, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung, sehr hoch einschätzt: „Es ist das Sahnehäubchen auf dem Angebot von Pro Arbeit, das immer die Jugendlichen im Fokus hat.“, betonte er beim offiziellen Projektstart im Büro von Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer. Mit diesem neuen Service spanne sich der Bogen an Hilfsangeboten nunmehr von der Grundschulzeit (Sozialarbeit an Schulen) über den Einstieg ins Berufsleben (Qualipatenprojekt, Ausbildungsstellenvermittlung) bis hin zur Abschlussprüfung im Lehrberuf. Und von dieser Nachhaltigkeit wiederum, ist Schwegler überzeugt, profitierten nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Unternehmen in großem Maße.

Weitere Informationen zur Hotline gegen Ausbildungsabbruch gibt es bei Alexander Halle-Krahl vom Verein „Pro Arbeit“, Telefon 08031/80696-31.

Januar 2013

von Marisa Pilger

Niederaudorf – Bildung, Bewegung, Begegnung – mit diesen drei „B“ will die Private Grundschule Inntal ab Herbst einen neuen Akzent in der Schullandschaft setzen. Die Vorbereitungen für die neue Einrichtung laufen auf Hochtouren.

Noch ist das Personal nicht vollzählig, es gibt noch freie Plätze für Schüler, das Gebäude muss noch renoviert werden, und auch die Finanzierung steht noch nicht komplett. Doch die erste, entscheidende Hürde für die staatliche Genehmigung sei bereits genommen, freut sich Vorsitzende Bettina Brühl: Die ganzheitliche Petö-Pädagogik, die dem 50-seitigen, dem bayerischen Lehrplan angepassten Schulkonzept zugrunde liegt, sei bei der Regierung von Oberbayern auf Zustimmung gestoßen. Und so könnte am 12. September 2013 in Niederaudorf erstmals eine allgemeine Schule für Kinder mit und ohne Behinderung an den Start gehen, in der die Konduktive Förderung den zentralen Bestandteil des pädagogischen Konzepts bildet.

|

| Mit Bewegung geht vieles leichter – auch das Buchstaben Lernen. Foto: GS Inntal |

Bei den Kindern die „lebenslange Freude am Lernen“ zu wecken und zu erhalten, ist mit eines der Hauptanliegen der Schule, in deren Ganztageskonzept sich Unterricht und Programme mit verschiedenen Schwerpunkten (Motorik, Kognition, Freizeitgestaltung) im Tagesablauf abwechseln sollen. In der Forscherwerkstatt können die Kinder ganz selbstständig in die Welt der Naturwissenschaften eintauchen. Und auch beim Rechnen, Schreiben oder Lesen werde individuelles Lernen großgeschrieben. „Spezielle Interessen und Begabungen können vertieft werden, auch wenn sie über die Lehrplaninhalte hinaus gehen.“, verspricht die Homepage www.private-grundschule-inntal.de. Einzelne Anfragen von Eltern hochbegabter Kinder lägen bereits vor.

Einen besonderen Schwerpunkt legt das Schul-Team auf Bewegung. So sind auf dem Stundenplan nicht nur täglich zwei Stunden inklusiver Sportunterricht mit ausgebildeten Konduktoren und einem Sportwissenschaftler vorgesehen; auch sollen möglichst alle Lernsituationen mit Eigenaktivität verknüpft werden. Darüber hinaus wird Thomas Münch, er trainiert seit 2006 das deutsche Paralympic-Skiteam (alpin), unter anderem Ski- und Ski-Bob-Projekte betreuen.

„Wir verstehen uns als Teil der Dorfgemeinschaft.“, verdeutlicht Brühl außerdem, wie sehr der Schule die Einbindung ins Ortsgeschehen am Herzen liegt - und rennt damit bei Bürgermeister Hubert Wildgruber offene Türen ein. Er begrüßt das „Pilotprojekt im bayerischen Schulsystem“ ausdrücklich als Chance. Und als „Starthilfe“ habe man ins Auge gefasst, das Schulgebäude die ersten beiden Jahre mietfrei zur Verfügung zu stellen.

Indes steht und fällt das ehrgeizige Projekt mit dem Geld. Rund 350.000 Euro muss der Träger, die von „FortSchritt Rosenheim“ jüngst gegründete „Petö und Inklusion gGmbH“, aufbringen, um den Umbau sowie die Sach- und Personalkosten, die der Staat während der ersten beiden Jahre nur zum Teil trägt, finanzieren zu können. Entsprechend muss Brühl als Geschäftsführerin nicht nur Schüler und Personal akquirieren sondern auch Sponsoren. Dabei kommt ihr insbesondere ihre Erfahrung mit integrativem Schulbetrieb zugute: Ihre 14jährige Tochter Ronja besuchte die Außenklasse an der Rohrdorfer Schule und drückt derzeit die Schulbank in Bad Feilnbach. Zudem gewann der Verein „FortSchritt Rosenheim“ 2010 mit dem Konzept einer Petö-Inklusions-Schule den zweiten Preis im Rosenheimer Businessplanwettbewerb "Gipfelstürmer".

Januar 2013

Startschuss fiel vor zehn Jahren

Die "Konduktive Förderung nach Petö" hat der Kindergarten „Sonnenschein“ in Rosenheim/ Oberwöhr vor zehn Jahren in die Region gebracht. Er wurde auf Initiative von Eltern mit Kindern mit Körperbehinderung eröffnet. Drei Jahre später gründeten diese Eltern den Verein "FortSchritt Rosenheim", um die ganzheitliche Fördermethode des ungarischen Neurologen Professor András Petö zu verbreiten, die den Betroffenen zu mehr Eigenaktivität und Selbstständigkeit verhilft. |

|

| Hoch erfreut nahm Reiner Schulz (links), der Vorstandsvorsitzende der Schattdecor AG, die Goldene Rampe aus den Händen der Rosenheimer Behindertenbeauftragten Christine Mayer entgegen, sowie die Glückwünsche von Hans Loy (rechts) und Laudator Franz Hartl. Der Festabend wurde stimmungsvoll umrahmt von der „Grieser Hausmusik“. Foto: Pilger |

von Marisa Pilger

Thansau – Sie besteht zwar nur dem Namen nach aus Edelmetall, dennoch ist die Symbolkraft der kleinen weißen Gipsplastik Gold wert: Denn mit der Verleihung der Goldenen Rampe des Arbeitskreises „Inklusion – Menschen mit Behinderung mittendrin!“ werde ein „Ausrufezeichen“ gesetzt für diejenigen, die aktiv die Inklusion von Menschen mit Handicap unterstützen, begleiten und fördern, wie es Franz Hartl, Vorstand der Stiftung Attl, in seiner Laudatio auf die Firma Schattdecor, den 13. Träger dieser ideellen Auszeichnung, formulierte.

Vor fast genau drei Jahren hat das Dekordruckunternehmen in Thansau für die Inntal-Werkstätten zwei Außenarbeitsplätze geschaffen. Im Rahmen einer Werbekampagne galt es damals, 500.000 Musterfolien anzufertigen; eine Arbeit, die zuvor immer außer Haus erledigt worden war. Seither gehören Christine und Simon zur Belegschaft – und fühlen sich hier spürbar wohl. Die 34jährige, für die demnächst der Umzug in eine Wohngemeinschaft der Offenen Behindertenarbeit Rosenheim ansteht, stellt inzwischen Kataloge und Mustermappen für Kunden und Messen zusammen; ihr Kollege (33), er wohnt in einer Außenwohngruppe der Stiftung Attl, ist fürs Verpacken und Verschicken zuständig.

Soziale Barrieren aus dem Weg räumen, Berührungsängste überwinden, zwei ganz unterschiedliche Arbeitswelten einander näher bringen - „Wie einfach Inklusion funktionieren kann“, zeigte Hartl auch mit dem zweiten preiswürdigen Projekt auf: Beim Azubi-Austausch zwischen Schattdecor und den Inntal-Werkstätten tauchen regelmäßig Behinderte und Nicht-Behinderte für einen Tag in die Arbeitswelt des anderen ein.

Seit dem Jahr 2000 verleiht der Arbeitskreis „Inklusion – Menschen mit Behinderung mittendrin!“ unter dem Vorsitz von Hans Loy, Jakob Brummer und Hannes Bachmeier die Goldene Rampe an Personen und Institutionen in Stadt und Landkreis Rosenheim. Das Kunstwerk in Form einer Empore, auf die sowohl eine Rollstuhlrampe als auch eine Treppe führen, haben sieben behinderte Mädchen unter Anleitung eines Kunsttherapeuten gestaltet.

Die wichtige Signalwirkung der Auszeichnung rückte auch Landrat Josef Neiderhell in den Vordergrund. Denn wie groß der Handlungsbedarf in Sachen Inklusion in der Region sei, habe nicht zuletzt die Auftaktveranstaltung für den Teilhabeplan im September gezeigt. Um Inklusion, die ganz selbstverständliche gesellschaftliche, soziale und berufliche Teilhabe behinderter Menschen am Alltag also, aber überhaupt leben zu können, müssten zunächst die Rahmenbedingungen verbessert werden, konstatierte der Landrat unter kräftigem Beifall der Festgäste.

Dabei hatte eigentlich alles mit einer Espressomaschine begonnen, erinnerte Stiftungsvorstand Hartl an die Anfänge der Kooperation zwischen der Stiftung Attl und dem weltweit tätigen Unternehmen; lange, bevor die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist. Vor rund zehn Jahren hatte Walter Schatt dort bei seinem ersten Besuch spontan eine solche Maschine gestiftet. Diesem Startschuss folgte Hilfestellung für eine ganze Reihe von Projekten, etwa für den Umbau einer Wohngruppe, den Kauf eines Kleinbusses für die Jugendwohngruppe in Edling oder für die CD-Produktion des ABM-Orchesters. Immer wieder, so auch als Sponsor der Adria-Alpen-Attl-Tour, an der sich drei Mitarbeiter des Unternehmens beteiligt hatten, schaffe Schattdecor Raum für Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung und ermögliche ein inklusives Miteinander. Für Hartl ein klarer Beweis dafür, „dass sich wirtschaftlicher Erfolg und die Übernahme sozialer Verantwortung durchaus miteinander vereinbaren lassen“. All dies sei bei Schattdecor selbstverständlich, was wiederum außergewöhnlich sei.

Von eben diesem Engagement würden regelmäßig auch die Rohrdorfer Vereine profitieren, ergänzte Marianne Keuschnig, Behindertenbeauftragte der Gemeinde und Kreisvorsitzende des VdK, die das Grußwort der Gemeinde überbrachte. Den Anteil derer zu steigern, die keine Berührungsängste haben, liegt dem Vorstandsvorsitzenden Reiner Schulz umso mehr am Herzen, als der Anteil der Menschen mit Handicap – in Deutschland ist dies etwa jeder Achte - trotz medizinischer und technischer Fortschritte nicht sinken werde. „Und das geht am besten, wenn wir mit den Jüngsten anfangen.“

Denn Berührungsängste habe es zweifelsohne gegeben, bestätigte Firmengründer Walter Schatt unumwunden. Eindringlich appellierte er deshalb an die Festgäste, sei es mit oder ohne Behinderung: „Trauen müssen wir uns!“, und meinte damit den Mut, um Hilfe zu bitten, ebenso wie den, den Begriff Inklusion mit Leben zu erfüllen.

Zugleich aber erinnerte er an das schreckliche Kapitel deutscher Geschichte, als viele behinderte Menschen – auch aus Attl - spurlos verschwanden; und er hofft inständig, „dass diese Zeiten nie mehr wiederkommen.“

Dezember 2012

Neubeuern (pil) – Der Termin für den nächsten Bürgerentscheid steht: Am Sonntag, 3. Februar 2013, sind die Neubeurer aufgerufen, ihre Stimme zur Umgestaltung des Oberen Marktplatzes abzugeben. Bei drei Gegenstimmen hatte der Gemeinderat am Dienstag abend das Bürgerbegehren für zulässig erklärt, in dem der Erhalt des Hofwirtsbichl sowie die Nachpflanzung zweier wenigstens zwölf Jahre alter Kastanien gefordert wird. Insgesamt 610 gültige Unterschriften waren hierfür im Rathaus eingegangen, wie Bürgermeister Josef Trost (CSU) vor vollbesetzten Zuhörerreihen bekanntgab.

Dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegenzustellen, lehnte das Gremium indes geschlossen ab. Die mögliche Fragestellung im Beschlussvorschlag hatte darauf abgezielt, die aktuelle Planung fortzuführen und dabei die Option für eine eventuelle Nachpflanzung von Bäumen offenzuhalten.

„Wir brauchen eigentlich kein Ratsbegehren.“, brachte es Johann Fritz (Freie Wähler) auf den Punkt. Dennoch entflammte eine Debatte um den Denkmal- beziehungsweise Ensembleschutz, unter dem der Obere Hofwirtsbichl nach Auffassung von Franz Steinkirchner (CSU) stehe. Dr. Michael Gierlinger (SPD) etwa warnte vor einem Ratsbegehren, das eventuell auf falschen Annahmen fuße und gegen Vorschriften verstoße; er riet, zunächst die Hintergründe abzuklären. Konrad Stuffer (CSU) erinnerte unterdessen an die Feinuntersuchung vom Landesamt für Denkmalpflege; darin sei keine Rede davon gewesen, dass sich ein etwaiger Ensembleschutz auf den Bichl erstrecke.

Bereits beim vorangehenden Tagesordnungspunkt, bei der „Beschlussfassung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens“, hatte Alois Holzmeier von den Freien Wählern die Notwendigkeit dieses Bürgerbegehrens stark angezweifelt, das die Gemeinde zudem Geld koste; er hält es angesichts der geringen Unterschiede in der Sache – letztlich gehe es mehr oder weniger nur um zwei Bäume sowie um eine Grünfläche, die etwas flacher und größer werden soll oder auch nicht – schlicht für „überzogen“. Eine Auffassung, die sein Fraktionskollege Albert Bauer angesichts der „sehr wohl gravierenden Unterschiede“ gar nicht teilt.

Für Zündstoff sorgte auch die Kostenschätzung, welche die Bürgerinitiative vorgelegt hatte, und derzufolge sich der Umbau bei einem Erhalt des Hofwirtsbichl mit 90.000 Euro bewerkstelligen lasse. In dieser Aufstellung fehlten einige wichtige Posten, monierte Johann Schmid (Freie Wähler) mit Nachdruck: „Das ist nur eine grobe Schätzung, die man so nicht stehen lassen kann!“. Auch die Berechnung von Städteplaner Klaus Immich sei nur eine Schätzung, hielt Franz Steinkirchner dagegen. Für großen Unmut am Ratstisch sorgten dabei die Beifallsbekundungen aus dem Zuhörerraum; der Bürgermeister drohte sogar damit, den Saal räumen zu lassen, sollten diese nicht unterbleiben.

Derweil wolle die Bürgerinitiative eine mindestens zwölf Jahre alte Kastanie stiften, sollte der Hofwirtsbichl erhalten bleiben, wie Trost mitteilte. Von einem klärenden Gespräch am Runden Tisch mit einem Mediator im Vorfeld der Sitzung hatten die Initiatoren der Unterschriftensammlung jedoch abgesehen. „Gespräche und Verhandlungen waren von unserer Seite vor dem Bürgerbegehren gewünscht, während eines laufenden Bürgerbegehrens ist dies nicht möglich.“, schreiben Claus Hähle, Alois Heibl und Georg Scherer dazu auf der neu eingerichteten Homepage www.buergernaehe-neubeuern.de.

E ndgültig zurückgezogen hat Klaus Spatzier seinen Antrag auf Erhalt des Hofwirtsbichl mit sofortiger Neuanpflanzung von ortsüblichen Bäumen. Zuvor war der Grüne mit einem Antrag zur Geschäftsordnung gescheitert, mit dem er seinen erneut eingebrachten Antrag (vorgesehen als TOP 6) noch vor den Beschluss zum Bürgerbegehren (TOP 2) ziehen wollte. Dies hatte das Gremium mit 5:12 abgelehnt.Spatzier hatte beabsichtigt, seinen Antrag zum Bichl abzuändern und auf die Forderungen der Bürgerinitiative abzustellen. Würde dieser in der neuen Form angenommen, erübrige sich das Bürgerbegehren, begründete er sein Ansinnen. Zu seinem Bedauern sei dieser Brückenschlag zwischen den Fronten nicht zustande gekommen, nahm er abschließend unter Tagesordnungspunkt 6 Stellung. pil |

von Marisa Pilger

Neubeuern – Eine objektiv unmögliche Maßnahme in einem Bürgerbegehren zu fordern, darf nicht sein. Diese Auffassung vertreten sowohl die Rechtsaufsicht im Landratsamt Rosenheim als auch der Bayerische Gemeindetag. Entsprechend fiel am Dienstag der Beschluss im Marktgemeinderat Neubeuern aus: Mit 11 zu 6 Stimmen wurde das Bürgerbegehren zum Erhalt der beiden, am 24. Oktober gefällten, Kastanien sowie des Hofwirtsbichl für rechtlich nicht zulässig erklärt.

Einmal mehr drängten sich die Zuhörer im übervollen Sitzungssaal, wo die Diskussion immer wieder vom eigentlichen Tagesordnungspunkt „Beschluss über die Zulässigkeit“ abschweifte. Mehrfach wurde dabei am Ratstisch aber auch festgestellt, dass beide Seiten in punkto Oberer Marktplatz gar nicht mehr so weit auseinander lägen.

Mit der Fällung der Kastanien, so der Tenor der Schreiben von Rechtsaufsicht und Gemeindetag, erfülle ein Teil der Formulierung – nämlich die Forderung nach dem Erhalt der beiden Bäume – nicht mehr die materiellen Anforderungen eines Bürgerbegehrens. Auch sei es ausgeschlossen, die Fragestellung nachträglich abzuändern, da sich diese im Wesentlichen auf die Bäume beziehe. Zudem sei fraglich, ob diese dann noch das für ein Bürgerbegehren erforderliche Quorum von zehn Prozent erreiche.

Als „wohl einmaligen Sonderfall“ und zugleich als ein „gewaltiges Problem“ bezeichnete Franz Steinkirchner (CSU), Befürworter des Bürgerbegehrens, die Lage, in der sich die Gemeinde nun befinde. Denn mit den Bäumen wurde auch die Grundlage für das Bürgerbegehren beseitigt. „Das hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.“ Gleichwohl liegt nicht nur ihm viel daran, dass wieder Ruhe in der Gemeinde einkehrt.

In chronologischer Abfolge hatte Bürgermeister Josef Trost (CSU) eingangs die Vorgeschichte von der Übergabe der 629 Unterschriften im Rathaus bis zum Eingang der Schreiben aus dem Landratsamt und des Bayerischen Gemeindetags aufgelistet. Über das Ergebnis der rechtlichen Prüfung seien die Vertreter der Bürgerinitiative umgehend informiert worden. Darüber hinaus hatten die Initiatoren des Bürgerbegehrens am 29. Oktober einen Antrag auf Einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht München gestellt, um zu verhindern, dass die Gemeinde am Marktplatz weitere Tatsachen schafft; alle erforderlichen Unterlagen seien daraufhin auch nach München geschickt worden.

Sollte das Bürgerbegehren für nicht zulässig erklärt werden, sei es doch nur eine Frage der Zeit bis zum nächsten Vorstoß – dann mit geänderter Fragestellung für den Erhalt des Hofwirtsbichl, warnte Dr. Michael Gierlinger (SPD). Und dass dieser ebenfalls die notwendigen Unterschriften erhalte, steht auch für Johann Fritz (Freie Wähler) außer Zweifel. Vielmehr, forderte Gierlinger, müssten nun beide Seiten aufeinander zugehen.

Für seinen Vorschlag, Bürgermeister Trost solle sich für sein Vorgehen entschuldigen, erhielt er zwar kräftigen Beifall aus den Zuschauerreihen. Der Rathaus-Chef indes sieht hierfür keinen Anlass und verwies auf den Gemeinderatsbeschluss vom Juli mit dem Auftrag zur Fällung der Bäume.

Trost hatte, wie er später noch anmerkte, die Gemeinderäte, mit einer Ausnahme, von der für den Morgen des 24. Oktober geplanten Aktion bewusst nicht informiert. Diese hatten sich am Vorabend mehrheitlich gegen die Resolution des Initiativkreises „Oberer Marktplatz“ ausgesprochen. „Dann war es für mich klar. Ich wollte ein Ende setzen.“ An der Rechtmäßigkeit der Fällaktion zweifelt indes Albert Bauer (Freie Wähler) nach wie vor.

Wäre es nach Konrad Stuffer (CSU) gegangen, wären die Kastanien am Marktplatz nicht während der Unterschriftensammlung umgeschnitten worden. Was allerdings die Frage nach der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens anbelangt, müsse er sich als juristischer Laie trotz der 629 Unterschriften an den Aussagen der Fachleute orientieren, „auch wenn's moralisch schwer fällt.“

November 2012

Claus Hähle: Der einzige Weg ist ein Bürgerentscheid

Trotz oder gerade wegen der Entscheidung des Gemeinderats gibt Claus Hähle nicht auf. Denn der Mitinitiator des gescheiterten Bürgerbegehrens sieht „keinen anderen Weg als einen Bürgerentscheid.“ Sein Ziel sei es, den Marktplatz so zu erhalten, „wie ihn die Bürger lieben“. Der Vorstoß für ein neues Bürgerbegehren sei deshalb bereits in Arbeit: „Wir bleiben bei unserer Forderung: Der Bürger soll entscheiden dürfen.“ |

Neubeuern (pil) – Die geplante Umgestaltung des Oberen Marktplatzes steht grundsätzlich zwar außer Frage. Jedoch scheiden sich die Geister an den beiden Kastanien, die im Zuge des Umbaus fallen sollen, wie die Beifallsbekundungen bei der Bürgerversammlung gezeigt haben. Angesichts der von 44 Neubeurern unterzeichneten Resolution, die der „Initiativkreis Oberer Marktplatz“ vorgelegt hatte, wird das Thema nun erneut auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt, möglicherweise bereits für die nächste Sitzung am Dienstag, 23. Oktober. Die einstündige Rederunde im vollbesetzten Bürgersaal verlief dabei trotz des thematischen Zündstoffs insgesamt in recht geregelten Bahnen.

Mit drei Forderungen war Alois Heibl, der Sprecher des kürzlich gegründeten Initiativkreises, ans Mikrofon getreten: Eine 3-D-Darstellung auf Grundlage der Detailplanung von Städteplaner Klaus Immich, die Anfang Oktober im Gemeinderat vorgestellt worden ist (Heibl: „eine dürre Skizze“), samt Aufstellung der Umbaukosten; Erhalt der beiden gesunden Kastanienbäume am Hofwirtsbichl, die zu fällen eine sündteure Geldverschwendung bedeute; Erhalt der Parkplätze im Bereich der Bäckerei, des Geschäfts „Inn-Schrift“ und des Reisebüros als Kurzparkzone. Eindringlich ersuchte er die Kommunalpolitiker, die Bäume „auf alle Fälle stehen zu lassen“. Ihm lägen zudem Berechnungen von Fachfirmen vor, denen zufolge sich der Umbau – bei Erhalt des Hofwirtsbichl – mit rund 90.000 Euro bewerkstelligen ließe. Die Gemeindeverwaltung schätzt den Gesamtaufwand derzeit auf rund 250.000 Euro; aus dem Topf der Städtebauförderung hofft man auf einen Zuschuss von etwa 90.000 Euro.

Vehement prangerte Heibl außerdem die „verheerende Informationspolitik“ von Bürgermeister Josef Trost an, sowie den Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 11. September, die trotz des riesigen Besucherandrangs nicht in den Bürgersaal verlegt worden war. Immerhin sei der Marktplatz das „Herzstück“ des Dorfes und entsprechend groß das Interesse der Bürger. Heibl: „Hier wäre eine Informationsveranstaltung angesagt gewesen.“

Ein Vorwurf, den der Gemeindechef mit Nachdruck zurückwies: „Die Öffentlichkeit wurde immer eingeschaltet.“, hatte er bereits in seinem Rechenschaftsbericht betont und dabei auch die Notwendigkeit unterstrichen, die beiden Kastanien zu fällen. Auch wisse er die 550 Unterschriften für den Erhalt der Kastanien durchaus zu werten. Einblick in einen Marktplatz ohne die beiden Bäume hatte derweil ein retuschiertes Foto in der Beamer-Präsentation gegeben; wobei, wie Trost betonte, durchaus neue Bäume nachgepflanzt werden könnten. Auch blieben die Parkplätze im Bereich Bäckerei/ Schreibstube bestehen.

Die Art und Weise der allgemeinen Diskussion um den Umbau des Marktplatzes allerdings - „Eine Diskussion, die ich mir anders vorgestellt habe.“ - stößt dem Bürgermeister sehr sauer auf. „Das gefällt mir nicht.“, rief er seine Mitbürger zu einer sachlichen Auseinandersetzung auf. Zumal die schlechte Stimmung dem Image der Gemeinde schade.

Ganz energisch verwahrte er sich außerdem gegen Beschuldigungen, er spräche Drohungen gegen Bürger aus oder setze diese unter Druck. So habe er im Telefonat mit einer jungen Frau - anders als von deren Großvater bei der Versammlung geschildert – dieser nicht gedroht. Die Frau hatte Trosts Ausführungen zufolge in Facebook gepostet, die Kastanien müssten Parkplätzen weichen; er habe auf einer Entfernung dieser Falschmeldung bestanden und dabei auch rechtliche Schritte nicht ausgeschlossen, für den Fall, dass dies nicht geschehe.

Waren die Redner fast durchwegs um eine sachliche Atmosphäre bemüht, erntete doch Dr. Rainer Pawelke, „Arzt für das Leben und Retter für die Natur“, Buhruhe und Kopfschütteln, als er Josef Trost, einem leidenschaftlichen Laien-Theaterspieler, vielsagend „schauspielerische Talente“ bescheinigte. Und sollte man sich „für die Macht des Geldes, gegen die Natur“ entscheiden, stellte er Neubeuern in Aussicht, ein „weiteres Bürgerbegehren erleben zu dürfen“. Wohingegen sich Dr. Josef Mager, als Replik auf seinen Vorredner nach eigenen Worten „bloß Dorfdoktor“ und als solcher seit 1985 in Neubeuern ansässig, klar für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Ortes aussprach. Auf dem „Marktplatz der Eitelkeiten“ gehe es für manche doch gar nicht mehr um die zwei Bäume, sondern um Stimmungsmache gegen den Bürgermeister. Die Umgestaltung ohne Bäume hält er für „logisch und richtig“ und wünscht sich deshalb, „dass der Gemeinderat zu seinem Beschluss steht“.

Ebenso hat Dr. Hermann Hiemer wenig Verständnis für die teils durch die Berichterstattung in den Medien geförderte „künstliche Aufgeregtheit“. Stattdessen forderte er mehr Besonnenheit, mehr Vertrauen und mehr Respekt den gewählten Gemeinderäten gegenüber. „Die große Mehrheit steht hinter dem Gemeinderat.“, ist er überzeugt.

Für Alois Heibl unterdessen ist das Thema noch nicht beendet, wie er auf Anfrage erklärte. Bevor er aber weitere Schritte unternimmt, wolle er auf jeden Fall das Ergebnis der kommenden Sitzung abwarten.

Oktober 2012

zum Bericht

von Marisa Pilger

Wurmsdorf/ Riedering - „Einsetzen, einsetzen, einsetzen.“ Der Arbeitsauftrag ist klar umrissen: Heute wird auf dem Acker in Wurmsdorf (Gemeinde Riedering) Weißkraut, Blaukraut und Sellerie gepflanzt. Wenigstens 40 Hände packen voller Elan mit an, heben Kisten vom Bulldog-Anhänger, graben Pflanzlöcher und stecken im strömenden Regen Setzling um Setzling in die Erde. Das Miteinander wird hier, auf dem „Lebenfeld Jaksch“ großgeschrieben, wo Erzeuger und Verbraucher eins sind. Denn alles Gemüse und alle Früchte, die der Boden hergibt, werden nach der Ernte unter den „Produzenten“ aufgeteilt.

|

| An die 70 Seminar-Teilnehmer begleitet Hubert Jaksch (vorne rechts) in diesem Jahr beim Anbauen und Ernten auf seinem „Lebensfeld“ in Wurmsdorf. Auf seinem Acker kommen dabei ausschließlich samenfeste Pflanzen in den Boden, die sich vermehren lassen und auch in den folgenden Jahren Erträge bringen. Foto: Pilger |

Zunächst waren es zwei Familien, die die Gelegenheit nutzten, eigenverantwortlich aber unter fachkundiger Anleitung ihr eigenes Gemüse anzubauen; im Jahr drauf kamen schon 32 Teilnehmer. In diesem Jahr zählt das Seminar (Kostenpunkt: 210 Euro, plus 80 Euro für die Ernte) an die 70 Interessierte, die auf dem „Lebensfeld“ zusammen kommen, um gemeinsam zu graben und zu hacken, und nicht zuletzt um zu lernen.

Es war der „sinnlose Konkurrenzkampf in der Lebensmittelproduktion“ und der daraus resultierende Einsatz von leistungsfähigen Hybridpflanzen, welche aber nur im ersten Jahr prächtige Erträge liefern, die Jaksch nach 25 Jahren als Biobauer mit einem sechs Hektar großen Hof an einen Scheidepunkt brachten; und zum Wunsch, nach alternativen, zukunftsgerichteten Lebensformen zu suchen, um drohenden Engpässen bei der Lebensmittelversorgung Paroli bieten zu können. „Im jetzigen Kontroll- und Konkurrenzsystem hat die Leistungskapazität der Landwirte ihre Belastungsgrenze erreicht. Der Verbraucher ist also auf die Sicherheit eines Kontrollsystems angewiesen, das schon längst an seine Grenzen stößt. Weitere Produktionssteigerungen und zusätzliche Kontrollen bieten keine Lösungen.“, warnt der Gemüsebauer auf seiner Homepage www.hubertjaksch.de. Und Patente auf Gemüsesorten und Saatgut hält er schlichtweg für „ein Unding“.

Mit dem „Lebensfeld“ und dem Umstieg auf samenfeste regionale Pflanzen - von Radieserl über Broccoli, Salat, Mangold und Gelbe Rüben bis hin zu Rahnen, Kartoffeln und Zwiebeln - brachte Jaksch schließlich sein „Projekt“ für ein gemeinschaftliches Kreislaufwirtschaften auf den Weg, bei dem er altes und neues Wissen mit bewährten Systemen verknüpft. Seine Erfahrungen – nicht nur was den Ackerbau anbelangt - weiterzugeben ist dem 60jährigen, der selbst ständig dazu lernt, ein großes Anliegen; wobei Bodenständigkeit im besten Wortsinn einen zentralen Punkt seiner Lebensphilosophie darstellt. So widmet er sich in seinen Vorträgen der Herstellung von Sauerkraut ebenso wie der Milchverarbeitung zur Selbstversorgung und energieunabhängigen Lagermöglichkeiten für Lebensmittel. Außerdem will er im Rahmen eines weiteren Seminars den Bau eines Holzbackofens in Angriff nehmen.

Mit der Einführung von Terra preta (portugiesisch für „Schwarze Erde“) hat Jaksch nach der Abkehr zunächst vom konventionellen und dann vom intensiven biologischen Landbau samt Selbstvermarktung vor drei Jahren eine weitere Neuerung auf seinem Hof vorgenommen. Für den fruchtbaren Boden – mit der Mischung aus Holzkohle, Dung und Kompost trieben beispielsweise frühe Indianervölker im Amazonasbecken Ackerbau - seien weder Pflug noch Egge nötig, erklärt Jaksch; der Anbau auf den äußerst nährstoffhaltigen Terra-Preta-Hügeln sei sehr ertragreich und die Früchte zudem sehr gesund.

Auch für die „Neu-Bauern“ ist das „Lebensfeld“ wesentlich mehr als nur eine Produktionsstätte. „In schöner Atmosphäre gemeinsam etwas produzieren.“, steht hier im Vordergrund – für den Banker wie für den Elektroingenieur, für den Maschinenbauer wie für die Hausfrau, für den Arzt wie für den Vertriebsmitarbeiter. Wenngleich der Hagelschlag im vergangenen Jahr große Teile der Ernte vernichtet hatte. Mit wenigen Worten bringt etwa der selbstständige Handelsvertreter, der auf der Suche nach der „Grünen Kiste“ in Wurmsdorf hängengeblieben ist, die Wirkung des gemeinschaftlichen Arbeitens mit wenigen Worten auf den Punkt: „Das macht nicht nur Spaß, das macht Freude.“

Juni 2012

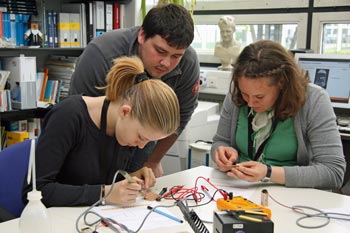

Rosenheim (pil) – Der eklatante Fachkräftemangel in der Region stellt Betriebe wie Hochschulen vor neue Herausforderungen. So rückt der Doppelpack Studium/ Praxis als Bildungskonzept mehr und mehr in den Vordergrund, wenn es darum geht, frühzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte zu rekrutieren und auch für künftige Führungspositionen an das Unternehmen zu binden. Mit einer neuen Kooperationsvereinbarung haben deshalb die Hochschule Rosenheim und die IHK für München und Oberbayern ihre Zusammenarbeit beim sogenannten Verbundstudium – parallel zum regulären Hochschulstudium umfasst es eine komplette Berufsausbildung inklusive Vergütung - bekräftigt.

|

| „Historisches Ereignis“ an der Hochschule Rosenheim: Präsident Professor Heinrich Köster (links) und Peter Driessen, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, bei der Unterzeichnung des neuen Kooperationsvertrages zum Verbundstudium. Foto: Pilger |

„Der Wettbewerb um die klugen Köpfe verschärft sich kontinuierlich.“, mahnte Driessen eindringlich. Bereits jetzt habe einer Umfrage der Bayerischen Industrie- und Handelskammern zufolge jedes zweite Unternehmen Probleme bei der Besetzung offener Stellen; und der IHK-Fachkräftemonitor prognostiziere eine weitere Verschärfung der Situation bis zum Jahr 2020.

In Rosenheim ist derzeit die Kombination Ausbildung/ Studium in zehn verschiedenen Bachelor-Studiengängen der Fakultäten Betriebswirtschaft, Ingenieurwissenschaften, Informatik sowie Holztechnik und Bau möglich. Die neue Vereinbarung – entsprechende Verträge bestehen bereits mit den Hochschulen in München und Ingolstadt – stellt das Verbundstudienmodell für IHK-Ausbildungsberufe nun auch hier auf einheitliche Füße; das Aushandeln von Einzelkooperationen ist damit passé. Nach einer zwölfmonatigen Ausbildungsphase im Betrieb setzt am 1. Oktober des Folgejahres das Studium ein, skizzierte Vizepräsident Professor Dr. Eckhard Lachmann die Grundzüge des Verbundstudiums, von dem sich Hochschule wie IHK kräftige Impulse für die Region versprechen. Ausbildungsphasen im Betrieb und Studienzeiten wechseln sich bis zum Ende der Ausbildung ab; ebenso steht nach der IHK-Abschlussprüfung eine weitere praktische Tätigkeit im Betrieb bis zum Abschluss des Studiums an.

Klare Regelungen reduzieren nicht nur den Verwaltungsaufwand sondern erleichtern auch die Akquise dual Studierender erheblich, sind sich die Vertreter von Hochschule und IHK einig. Dadurch könnten nun auch kleinere und mittlere Unternehmen ganz einfach in die Kooperation einsteigen und zugleich den Wissenstransfer mit der Hochschule ausbauen. Über die Einhaltung der Qualitätsstandards wacht die Dachorganisation „hochschule dual“, ein Zusammenschluss der bayerischen Hochschulen und Bildungspartner der bayerischen Wirtschaft.

Eine geeignete und anspruchsvolle Aufgabe für die studierenden Auszubildenden zu finden, hält beispielsweise Anton Kufer für eine der großen Herausforderungen an die Betriebe. Der Diplom-Informatiker und Geschäftsführer der Kubus Software GmbH in Mühldorf spricht dabei aus Erfahrung; er beschäftigt neben mehreren Auszubildenden seit dem Wintersemester 2008/ 2009 auch zwei Dual-Studenten für Informatik und weiß daher, dass deren Praxisphasen genau geplant sein wollen. Auch habe man anfangs die Anforderungen seitens der Berufsschule unterschätzt, was in seinem Betrieb schließlich durch den Einsatz von Tutoren abgefedert wurde. Hier wären bessere Unterlagen von der IHK hilfreich gewesen.

„Das ist kein Studium light.“, warnt Kufer vor falschen Vorstellungen. Die Anforderungen im Verbundstudium, an dessen Ende zwei vollwertige Abschlüsse stehen, seien deutlich höher als „nur“ bei Lehre oder Studium. Entsprechend setzt er bei seinen Bewerbern eine Eins vor dem Komma im Abiturzeugnis voraus.

Ohne Frage erfordere der straffe Zeitplan ein hohes Maß an Disziplin und Leistungsbereitschaft, bestätigt Nicole Stanek. Parallel zum Informatikstudium (momentan im 6. Semester) hat die junge Frau bereits ihre Ausbildung zur Fachinformatikerin bei der Firma Hexal in Holzkirchen abgeschlossen. Der Berufsschulstoff wurde in wöchentlichen Präsentationen im Betrieb aufbereitet. Und an ihren vorlesungsfreien Tagen stand regelmäßig Büffeln statt Badesee auf dem Programm. „Das war kein Spaziergang.“, meint sie rückblickend, zumal manche Prüfungstermine nicht aufeinander abgestimmt gewesen seien. Doch die Belastung hat sich ausgezahlt. Einen festen Arbeitsvertrag hat sie jedenfalls bereits in der Tasche.

Mai 2012

von Marisa Pilger

|

| Mit Metall wollte Kushtrim Isufi eigentlich schon immer arbeiten. Seine Ausbildung zum Industriemechaniker, Fachrichtung Dreh- und Frästechnik, hat er bei der Firma Ano-Pro in Ostermünchen gemeistert. Fotos: Pilger |

Nach seiner Lehre im Hotel zur Post in Rohrdorf will der 20jährige Jonathan Lacroix nun eine Saison im Ausland arbeiten und dann den Meistertitel in Angriff nehmen. Nicht weniger erfolgreich hat Kushtrim Isufi (25) den Start ins Berufsleben gemeistert: Der Hauptschulabsolvent holte zunächst an der Volkshochschule den Quali nach. Inzwischen leitet der Industriemechaniker die Produktionsabteilung bei Ano-Pro in Ostermünchen, einem Betrieb für anodische Prozessoptimierung, und will später vielleicht den Industriemeister draufsatteln.

Ganz leicht sei der Weg allerdings nicht gewesen, räumt der gebürtige Kosovo-Albaner unumwunden ein, der schon seit seiner Kindheit in Deutschland lebt. Zwischenzeitlich ließ er die Arbeit schleifen und fiel zum Schluss einmal durch die theoretische Prüfung. Dass Kushtrim Isufi dennoch der richtige Mann am richtigen Platz ist, davon ist nicht nur Manfred Ingelsberger angesichts dessen Leistungen im Betrieb fest überzeugt.

Dem Inhaber der früheren Firma Ti-Tech ist es ohnehin ein wahres Herzensanliegen, jungen Leuten mit schwierigem sozialen Hintergrund eine Chance zu geben. „Doch mit jedem geht’s nicht“, weiß er nur zu gut aus seiner sechsjährigen Erfahrung als Ausbilder. Um so größer ist die Freude bei Alexander Halle-Krahl, dass sein „Schützling“ dank der intensiven Unterstützung im Betrieb seinen Weg gemacht hat.

Ingelsberger hatte den jungen Mann nach einem einwöchigen Probelauf im Juli 2007 als Azubi in seine damalige Firma Ti-Tech aufgenommen, die inzwischen im Unternehmen Ano-Pro unter der Leitung seines Sohnes Alexander aufgegangen ist. Ein ums andere Mal hatte Kushtrim mit seinem Chef Freitag nachmittags den Berufsschulstoff wiederholt. Die Ingelsbergers wiederum standen laufend in engem Kontakt mit der Berufsschule und mit Alexander Halle-Krahl, der auch für die Lehrlinge eine wichtige Anlaufstelle ist.

|

| Jonathan Lacroix war für Hotelchefin Theresa Albrecht-Stocker (zweite von rechts) ein wahrer Glücksgriff. Zum Gesellenbrief gratulierten auch Alexander Halle-Krahl und „Pro Arbeit“-Geschäftsführerin Claudia Georgii. |

Wie in dem Rohrdorfer Traditionsbetrieb ist man auch in Ostermünchen dringend auf qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen. So sucht Manfred Ingelsberger neue Lehrlinge im Bereich Industriemechaniker – und rät angehenden Schulabgängern im Vorfeld der Berufswahl vor allem eines: „Praktika in möglichst vielen Bereich machen“. Ohnehin würde er sich wünschen, dass die Praxis während der Ausbildung stärker gewichtet werde.„Learning by doing – auch durch Fehler“, lautet seine Devise.

Das Engagement von „Pro Arbeit“, frisch zertifizierter Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung, schätzt auch Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer: Anstelle von Geschenken wünschte sie sich zu ihrem 60. Geburtstag ausschließlich Spenden für den Verein, der sich seit nunmehr 15 Jahren für benachteiligte junge Menschen einsetzt.

Mai 2012

von Marisa Pilger

Samerberg – Bei den ersten Buchstaben sind die meisten noch mit Feuereifer dabei; und Mi-mi und An-na sind anfangs gern gesehene Begleiter. Doch schon bald, nämlich wenn es daran geht, halbseitige Texte zu lesen, deren Inhalt zu erfassen und wiederzugeben, fühlen sich immer mehr Abc-Schützen überfordert; sie verlieren den Anschluss und den Spaß an der Freude und steigen demotiviert aus.

„Lesen braucht Übung, und Übung braucht Zeit“, bringt Birgit Schreiber das Hauptproblem auf den Punkt, mit dem ihrer Ansicht nach Lehrer wie Schüler zu kämpfen haben. Mit ihren selbst entwickelten Lesetrainern will die frühere Lehrerin deshalb Leseneulingen Trainingsmaterial an die Hand geben, damit Gedrucktes nicht zu einem Buch mit sieben Siegeln gerät. Vier Jahrzehnte lang hat sie unter anderem in München, Neubeuern und Raubling Grund- und Hauptschüler unterrichtet und weiß daher, dass man den Schwächen möglichst früh zu Leibe rücken muss, sollen wertvolle Ressourcen nicht unwiederbringlich verloren gehen.

|

| Sieben Teile umfasst der Lesetrainer von Birgit Schreiber mittlerweile. Darüber hinaus hat die pensionierte Lehrerin einen Mathetrainer für Vorschulkinder aufgelegt und gemeinsam mit ihren Kolleginnen Cornelia Schöllhammer und Ortrud Essling Tests für die Klassen eins bis sechs entwickelt, um etwaige Lücken in Deutsch und Mathe aufzudecken. Foto: Pilger |

Vom Ordnen von Purzelwörtern über das orthografisch korrekte Schreiben mit dem Bilderalphabet und Nachschriftübungen bis hin zur Textanalyse auf Viertklassniveau reicht die Palette an Aufgabenstellungen. Was jeweils zu tun ist, muss dabei buchstäblich erlesen werden; denn gilt es das eine Mal, das gesuchte Wort rot zu umfahren, muss es das andere Mal blau unterstrichen werden oder grün angekreuzt. Schreiber: „Eine kontrollierbare Lesehausaufgabe also“.

Vier auf einander aufbauende Übungsbände sowie einen Rechtschreibtrainer inklusive Lösungsteil zur Lernkontrolle hatte die Pädagogin und leidenschaftliche Leseratte zunächst mit Unterstützung ihrer Kollegin Lilo Fegg-Czermin zusammengestellt und auch im Unterricht, sowohl im Förder- als auch im Forderbereich, eingesetzt. „Mit Erfolg“, wie sie erfreut betont. Im Gegensatz zu den meisten anderen Lernhilfen verzichtet der „Lesetrainer“ dabei ganz bewusst auf bunte Abbildungen und farbige Illustrationen. „Das lenkt nur ab.“

Dass diese Hefte allein aber nicht ausreichen, hat Schreiber ihre fünfjährige Tätigkeit als mobile Bereichslehrerin für Zirkus- und Schaustellerkinder gelehrt. An insgesamt 85 Schulen zwischen Miesbach und Altötting war sie während dieser Zeit im Einsatz und stieß selbst bei größeren Kindern immer wieder auf massive Schwierigkeiten beim Umgang mit den Buchstaben. Also hat Schreiber in ihrem Arbeitszimmer am Samerberg zwei zusätzliche Arbeitshefte für den allerersten Einstieg in die Welt der Buchstaben konzipiert, die ebenfalls über die Buchhandlung Bensegger in Rosenheim oder übers Internet bezogen werden können.

Auch Analphabeten könnten von diesen fibel- und altersunabhängigen Hilfestellungen profitieren, merkt Schreiber auf ihrer Homepage www.der-lesetrainer.de ergänzend an. Denn der Ausspruch des mehrfach preisgekrönten Schriftstellers und examinierten Volksschullehrers James Krüss (1926-1997), aus dessen Feder unter anderem „Timm Thaler“ und „Der wohltemperierte Leierkasten“ stammen, hat durchaus auch für die Älteren seine Gültigkeit: „Das Lesen, Kinder, macht Vergnügen, vorausgesetzt, dass man es kann..“.

April 2012

von Marisa Pilger

Rosenheim – Er lauert immer und überall, greift gerne tief in die Trickkiste, und am liebsten futtert er gute Vorsätze. Des Menschen treuesten Wegbegleiter, den eigenen inneren Schweinehund, nun aber mit Stumpf und Stil ausrotten zu wollen, hätte fatale Folgen, meint Dr. Marco Freiherr von Münchhausen. „Schließlich ist er ein Teil Ihrer Persönlichkeit.“ Gleichwohl gehöre er an die lange Leine genommen, damit der Speicher tatsächlich am Wochenende entrümpelt wird, die geplante Diät nicht schon am zweiten Tag wieder vom Tisch ist und die Steuererklärung fristgerecht beim Finanzamt eingeht.

|

| In einem unterhaltsamen Vortrag brachte Dr. Marco Freiherr von Münchhausen seinen Zuhörern beim Unternehmertag der Wirtschaftsjunioren Rosenheim „Strategien effektiver Selbstmotivation“ näher. Foto: pil |

Endlich abnehmen, das Rauchen aufgeben, ein unangenehmes Telefonat erledigen, mal wieder einen Tanzkurs machen oder mit dem Rad anstatt mit dem Auto ins Büro fahren – wo gute Vorsätze sprießen, ist auch der innere Schweinehund nicht weit. Vor allem, wenn es darum geht, mit alten Gewohnheiten aufzuräumen, trete der „tierische“ Saboteur flugs in Aktion und serviere verlockende Ausreden, führte der promovierte Jurist (Jahrgang 1956) auf Einladung der Wirtschaftsjunioren, der IHK-Geschäftsstelle und der Hochschule seinen Zuhörern im vollbesetzten Audimax vor Augen. „Je intelligenter der Mensch, umso raffinierter die Ausreden seines Schweinehundes.“, warnte er.

Und schon würden wichtige Entscheidung endlos aufgeschoben oder Veränderungen gar nicht erst in Angriff genommen – kurz, der gute Vorsatz über Bord geworfen.

Um jedoch seinem Gegenspieler erfolgreich Paroli bieten zu können, müsse man sich zunächst seine eigenen Schwachstellen bewusst machen und dürfe dabei auch seine Stärken nicht vergessen, konstatierte der Träger des Conga Award 2007 und 2010. Er riet den rund 300 Unternehmern und Führungskräften, immer nur eine neue Sache anzugehen und sich das selbst gesteckte Ziel möglichst präzise und bildhaft vor Augen zu führen. Ebenso gab er dem Auditorium drei an sich simple Wettkampf-Regeln mit auf den Weg. Erstens: „Schweinehunde-Angelegenheiten haben Vorfahrt“; nicht die Mails, die angeblich erst noch abgearbeitet werden müssen, oder die Telefonate, oder... Zweitens: „Den Anfang so leicht wie möglich machen“; also nicht als Dauerlauf-Neuling mit der Zehn-Kilometer-Distanz beginnen. Und drittens: „Keine Ausnahmen in der Anfangsphase“; denn auch der Widersacher liege nicht auf der faulen Haut und ziehe nur zu gerne seinen Trumpf, den Schweinehund-Dreisatz, aus dem Ärmel, der da lautet: „Ausfallen lassen. Schleifen lassen. Sein lassen.“ Erst nach sechs bis acht Wochen sei eine neue, täglich wiederkehrende Aktivität fest im Tagesgeschehen verankert; bei einer sich wöchentlich wiederholenden Tätigkeit dauere dies etwa ein halbes Jahr. Die Kunst sei, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen persönlichen Fähigkeiten und Herausforderung zu finden. So werde man sich weder über- noch unterfordern; „und wenn's gut tut, macht auch der innere Schweinehund mit“.

Und der habe durchaus auch seine guten Seiten, gab von Münchhausen außerdem zu Bedenken. Schließlich bewahre er sein „Herrchen“ davor, sich kontinuierlich zu überarbeiten. Nur einlassen müsse man sich auf diese „inneren Boxenstopps“, auf das „Chillen“, wie es von Münchhausens Teenager-Tochter so gerne bezeichne. „Sich immer wieder neu fordern, ohne sich dabei zu überfordern“, lautet denn auch sein Credo für ein friedliches Miteinander von Mensch und „Tier“.

März 2012

|

Kinder klöpfeln für Kinder

Samerberger Mädchen und Buben spenden 400 Euro an Björn-Schulz-Stiftung

Sogar bei Wind und Wetter waren sie losgezogen, die Mädchen und Buben vom Kinderchor des Trachtenvereins Samerberg. An drei Donnerstagen im Advent hatten sie den alten Brauch des Klöpfelns nach Törwang und Grainbach gebracht – und konnten jetzt der Björn-Schulz-Stiftung stolze 400 Euro vorab ins Osternest legen. Traudi (vorne rechts) und Peter Vordermaier aus Hetzenbichl stocken den Betrag noch um 225 Euro aus den Erlösen ihrer Weihnachtslesungen auf.

Sogar bei Wind und Wetter waren sie losgezogen, die Mädchen und Buben vom Kinderchor des Trachtenvereins Samerberg. An drei Donnerstagen im Advent hatten sie den alten Brauch des Klöpfelns nach Törwang und Grainbach gebracht – und konnten jetzt der Björn-Schulz-Stiftung stolze 400 Euro vorab ins Osternest legen. Traudi (vorne rechts) und Peter Vordermaier aus Hetzenbichl stocken den Betrag noch um 225 Euro aus den Erlösen ihrer Weihnachtslesungen auf.Hoch erfreut nahm Angelika Lorenz (hinten rechts) auch die kleinen Präsente entgegen, die die Samerberger Kinder außerdem zusammengetragen hatten. Als kleines Dankeschön sprach sie schon jetzt eine Einladung zum nächsten Familienfest auf dem Irmengard-Hof in Gstadt am Chiemsee aus. Text/ Foto: Pilger März 2012 |

Rosenheim - Le bois, das Holz - das ist ihr Element. Und dank eines Tips in ihrem Holzpraktikum verschlug es die Bauingenieurin Marie-Laure Divoux dann nach Rosenheim. Denn seit 2008 verbindet die Innstadt mit der Berner Fachhochschule für Architektur, Holz und Bau in Biel eine Kooperation für den internationalen Masterstudiengang Holztechnik. Insgesamt 20 Studenten aus zehn Ländern – neben Frankreich, Deutschland und der Schweiz sind dies der Iran, Italien, Kroatien, Österreich, Portugal, Slowenien und Zypern - konnte Studiendekan Professor Frieder Scholz im Oktober zu dem Studiengang begrüßen, der seit dem Wintersemester auch auf Englisch angeboten wird. Zwanzig Studenten, die „fit gemacht werden für die Holzbranche in einer globalisierten Arbeitswelt“, wie es Dr. Heiko Thömen, Leiter des Masterstudiengangs an der Berner Fachhochschule, in einer Pressemitteilung formuliert hat.

Mittlerweile sind die Prüfungen des ersten Semesters geschrieben. Und für die Französin und die Hälfte ihrer Studiengruppe steht der Umzug nach Biel im Schweizer Kanton Bern an.

|

| Holz ist ihr Element: Marie-Laure Divoux hat sich auf dem Campus der Hochschule Rosenheim sehr wohlgefühlt. Jetzt steht der Umzug nach Biel an. Foto: Pilger |

Vor zwei Jahren dann fasste sie den Entschluss, noch einmal auf einem anderen Gebiet durchzustarten. Nach einem „bilan de compétences“, einer persönlichen und beruflichen Standortbestimmung, ähnlich einer Weiterbildungsberatung, fiel schließlich die Entscheidung, sich in Grenoble zu immatrikulieren. Bereits seit Juli hat die Mutter eines 17jährigen Sohnes den Master für Bauingenieurwesen in der Tasche, und fürs Frühjahr 2013 hat sie den Abschluss in Holztechnik im Visier.

Die sprachliche Herausforderung sieht Marie-Laure Divoux weniger in der Unterrichtssprache Englisch. Vielmehr sei von dem Deutsch, das sie als Schülerin gelernt hat, nicht viel übrig geblieben. Eine große Motivation, sich trotzdem für einige Monate „en Allemagne“ niederzulassen, seien vor allem ihre beiden Neffen gewesen, die zweisprachig aufwachsen. Und der Mut hat sich ausgezahlt. Wenn sie aber von ihren Plänen und Visionen erzählt, verfällt die ehrgeizige Französin unweigerlich in ihre Muttersprache. Etwa wenn sie von den Niedrigenergiebauten im öffentlichen Raum mit nachhaltigen Rohstoffen spricht, die sie während ihres Holzpraktikums bei der in Frankreich renommierten Kooperative Gaujard Technologies hautnah erlebt hat.

Ihr Alter – mit ihren 44 Jahren führt sie gemeinsam mit einem Kommilitonen in ihrem Studienjahrgang das Feld an - empfindet die Studentin dabei keineswegs als hinderlich; eher im Gegenteil. So hat sie schon in ihren früheren Studien gelernt, methodisch zu arbeiten und exakt zu formulieren. „Hier sind die Jungen noch gefordert.“ Und in Deutschland, muss sie zu ihrer Verwunderung immer wieder feststellen, „haben viele Angst vor Mathe“. Auch hier sieht sie den Vorteil ihrer naturwissenschaftlichen Bildung. Und dass sie sich mit drei anderen Frauen in einer Männerdomäne bewegt, ist sie von Frankreich her schon gewohnt.

Ebenso bereitet der angehenden Doppel-Masterabsolventin die bevorstehende Jobsuche als etwas älteres Semester kein allzu großes Kopfzerbrechen. „45 ist okay.“, meint sie; mit 50 wäre es sicher schwieriger.

Die Entscheidung nochmals zu studieren hat ihr Leben zwar komplett umgekrempelt; bereut hat sie Marie-Laure Divoux dennoch nicht. Und ihr Sohn scheint mächtig stolz auf seine Mutter zu sein, die nochmal im Hörsaal sitzt – und ihm zeigt, wie interessant ein Studium sein kann.

Februar 2012

|

Oberwöhrer Landfrauen spenden Erlös aus Törggelen-Fest

|

Raubling (pil) – „Ich hab' ein echtes Reh gesehen!“ Die blondgelockte Annemarie (4) ist ganz außer Atem vor Aufregung. Auch die neunjährige Hannah und ihre vier Jahre jüngeren Kameraden Paula, Kilian und Sean freuen sich riesig über den scheuen Besucher im Waldcamp Sonnenholz – und sind schon wieder verschwunden zum Versteck spielen. Hier, auf dem Pferdehof zwischen Reischenhart und Brannenburg, hat die Soziale Verhaltenswissenschaftlerin Alexandra Gschwendtner vor drei Jahren ein Ferienprogramm gestartet, dessen Konzept im Grunde genommen ebenso einfach wie selbstverständlich erscheint: Kinder einfach in der freien Natur spielen lassen – was diese wiederum sichtlich auskosten.

|

| Einfach draußen spielen: Das fehlt nach Ansicht von Familienwissenschaftlerin Alexandra Gschwendtner (Zweite von links) heutzutage den Kindern am meisten. Im Waldcamp und im Rahmen von Einzelprojekten können Mädchen und Buben im Sonnenholz die Schönheit der Natur spielerisch und mit allen Sinnen erleben. Foto: pil |

Hinter dem ganzheitlich angelegten Projekt verbirgt sich jedoch mehr als „nur“ spielen und mittags Nudeln mit Tomatensauce verdrücken. Vielmehr liegt Alexandra Gschwendtner am Herzen, dass ihre Schützlinge die Schönheit der Natur mit möglichst allen Sinnen erleben; damit will sie Phantasie und Forschergeist anregen und zugleich Sozialverhalten, Motorik und Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessern: Aus Naturmaterialien entstehen kunstvolle Collagen; glitzernde Tautropfen auf Farnblättern erweisen sich als faszinierende Beobachtungsobjekte; und der Waldboden bietet reichlich „Geruchs-Stoffe“.

Ausgebildete Erzieherinnen begleiten die Waldcamp-Kinder auf ihren Streifzügen, ohne sie ständig in die Schranken zu weisen. Gschwendtner: „Dadurch gewinnen die Kinder Selbstvertrauen und übernehmen ganz automatisch auch Verantwortung.“ So nehmen die Älteren in der Gruppe die Kleineren unter ihre Fittiche und geben beispielsweise Hilfestellung beim Balancieren und Klettern. Besorgten Eltern nimmt derweil die dreifache Mutter die Angst: „Abgesehen von ein paar Schrammen ist hier noch nie etwas passiert.“

Mehr Infos gibt’s unter www.sonnenholz-waldcamp.de.

August 2011

Thansau/ Rosenheim (pil) – Eine Teilzeitlehre für eine schwangere Auszubildende; flexible Arbeitszeiten, die vor allem die Belange von Müttern berücksichtigen; ein zusätzliches monatliches Kindergeld - Momentaufnahmen aus familienfreundlichen Unternehmen, die die CSU-Kreisverbände Rosenheim Stadt und Land nun mit der erstmaligen Verleihung des Familienlöwen ins Rampenlicht gerückt haben. Insgesamt vier Betriebe aus der Region erhielten bei einer Feierstunde im Foyer der Firma Schattdecor aus der Hand der Bayerischen Familienministerin Christine Haderthauer den neugeschaffenen Preis, der das besondere Engagement um familienfreundliche Arbeitsbedingungen würdigt. Neben dem Café Vivarium in Höslwang und der Metzgerei Maier in Rosenheim/Aising wurde die Salus Haus GmbH mit Sitz in Bruckmühl prämiert; der Sonderpreis Innovation ging an die Steelcase Werndl AG (Kolbermoor), die in ihrem „Elder Care“-Projekt das Thema Pflege aufgreift.

Der demographische Wandel verändert die Arbeitswelt tiefgreifend, Fachkräfte sind rar, immer mehr junge Menschen wandern in Großstädte ab, viele Firmen auf dem Land suchen bereits händeringend nach qualifiziertem Personal; so umrissen die beiden Kreisvorsitzenden, Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer und der Landtagsabgeordnete Klaus Stöttner, eingangs die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Wobei die Entscheidung von Berufseinsteigern für einen Arbeitgeber zahlreichen Studien zufolge längst nicht mehr allein vom Gehalt abhänge sondern vorrangig von einer familienfreundlichen Personalpolitik.

Diesen Herausforderungen trügen zwar bereits eine ganze Reihe von Betrieben im Raum Rosenheim Rechnung, doch liefen diese Bemühungen meist ohne Beachtung der Öffentlichkeit ab. Mit dem Familienlöwen für kleine (bis zehn Mitarbeiter) und mittelgroße Unternehmen (zehn bis 100 Mitarbeiter) sowie für große Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitern wollen die CSU-Verbände Rosenheim Stadt und Land deshalb ganz gezielt auf besonders gelungene Projekte und kreative Programme in Sachen Familienfreundlichkeit aufmerksam machen, die letztlich zur wirtschaftlichen Stärkung der mittelständisch geprägten Region beitrügen.

Aus insgesamt 16 Vorschlägen aus Reihen der Parteimitglieder hatte eine 14köpfige Jury – besetzt mit sieben CSU-Mitgliedern und ebenso vielen externen Fachleuten aus Wirtschaft und Wissenschaft - die Preisträger ermittelt. Dabei erfülle der Quader aus Acrylglas, hinterlegt mit der Zeichnung eines Löwen und dem farbigen Abdruck einer Kinderhand, gleich drei Funktionen: Er demonstriere, dass Familienfreundlichkeit keine Frage der Betriebsgröße sei, zeige unterschiedlichste Umsetzungsmöglichkeiten auf und wolle nicht zuletzt Mut machen, „es täglich neu zu versuchen“, so Stöttner.

Ein klares Bekenntnis zu Rahmenbedingungen, die es ermöglichen „den Lebensentwurf Familie mit Freude zu leben“, formulierte auch Staatsministerin Haderthauer in ihrer Rede. „Der Standortfaktor der Zukunft ist die Familienfreundlichkeit.“, warb sie vor rund 150 geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft für ein Umdenken und für neue Arbeitsmodelle, die insbesondere jungen Eltern echte Perspektiven böten. Beispielsweise dürfe die Entscheidung für eine Elternzeit nicht wie ein Damoklesschwert über dem beruflichen Fortkommen schweben. Zumal Mitarbeiter erfahrungsgemäß deutlich gestärkt aus der Erziehungszeit zurückkehrten, was etwa Krisen-, Zeit- und Selfmanagement anbelangt.

Die CSU habe sich den Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Wandels angepasst und richte sich an den geänderten Bedürfnissen der Bürger in punkto außerfamiliärer Kinderbetreuung aus. „Doch mit Krippen allein ist es nicht getan.“, mahnte die Landespolitikerin die Verantwortung der Institution Familie an und warnte davor, die Bedürfnisse der Kleinen, der künftigen Fachkräfte, zu vernachlässigen. „Kinder sind kein Störfaktor, der wegorganisiert werden muss.“

Zwischen Unternehmern und Politikern entspann sich im Anschluss an die Preisverleihung zu den Klängen des Blechbläserquintetts Esbrassivo ein reger Gedankenaustausch.

Juli 2011

Die Preisträger

pil |

Rosenheim (pil) – Sie sind allesamt Rentner; jeder einzelne von ihnen blickt auf eine jahrzehntelange Tätigkeit in Führungsetagen namhafter Unternehmen zurück und hat eigentlich längst den vielzitierten wohlverdienten Ruhestand angetreten. Gleichwohl stehen die 14 „Aktiven Wirtschaftssenioren“ (AWS) nach wie vor, oder auch wieder, voll im Berufsleben und greifen angehenden Unternehmern ebenso wie alteingesessenen Betrieben, Behörden und anderen Dienstleistern in der Region zum Nulltarif beratend unter die Arme.

Allein über die monatlichen Sprechstunden im Landratsamt seien bereits an die 1000 Kontakte zustande gekommen, fasst die Vorsitzende Edeltraut Hinkel den Bedarf an professioneller Unterstützung beispielsweise bei Firmengründungen, bei der Nachfolgeplanung oder bei drohender Insolvenz in Zahlen.

Entsprechend würdigt Landrat Josef Neiderhell den Verein anlässlich dessen fünfjährigen Bestehens als einen „unverzichtbaren Teil im weiten Beratungsnetzwerk im Raum Rosenheim“, der fraglos zum Wohle des Wirtschaftsraums Rosenheim beitrage.

Rund 250 Beratungen und Betreuungen verbucht das „Unternehmen“ Aktive Wirtschaftssenioren im Jahr; lediglich für die Verwaltung des Vereins und die notwendigen Versicherungen ist eine Gebühr zu zahlen, sowie die Auslagen der Berater für Fahrt- oder Telefonkosten.

In der Geschäftsstelle in Hinkels Haus in Großkarolinenfeld klingelt oft schon frühmorgens das Telefon. Von dort aus koordiniert die ehemalige Führungskraft in einem japanischen Konzern, die einzige Frau in der AWS-Runde, die Aufgabenverteilung.

|

| „Aktiven Wirtschaftssenioren“ wie die Vorsitzende Edeltraut Hinkel und Vize Josef Kugler geben ihr Wissen unabhängig und ehrenamtlich an Geschäftsleute weiter. Neben zehn Beratern in und um Rosenheim sind zudem vier Ruheständler im Raum Ebersberg im Einsatz. Foto: pil |

Die Ratsuchenden – Ärzte ebenso wie Handwerker oder Einzelhändler – profitieren von den Netzwerken, welche die „alten Hasen“ im Laufe ihrer Berufstätigkeit geknüpft haben; etwa zur Wirtschaftsförderung im Landratsamt, zur Agentur für Arbeit, zu Handwerks- und Industrie- und Handelskammer sowie zu Banken, Juristen und Steuerberatern. Hinzu kommt jahrzehntelange Erfahrung mal 14, was unterm Strich ein enormes Wissen um Abläufe, Risiken und Chancen in den verschiedensten Bereichen des wirtschaftlichen Lebens ergibt.

„Unser Name steht für Qualität.“, unterstreicht Josef Kugler seinen Anspruch und den all seiner Kollegen, nur Vorhaben mit Hand und Fuß und mit einer realistischen Aussicht auf Erfolg zu unterstützen. Dass sich die Projekte der AWS nicht auf die freie Wirtschaft beschränken, zeige das Beispiel des Bauhofs in Großkarolinenfeld: Im Auftrag der Gemeinde wurden dort sämtliche Arbeitsabläufe unter die Lupe genommen und optimiert.

Durchschnittlich sechsmal in der Woche ist Kugler, früher Leiter eines Einkaufszentrums, in seiner Eigenschaft als Wirtschaftssenior im Einsatz, wobei die Zahl der Insolvenzberatungen und -begleitungen im Zuge der Wirtschaftskrise deutlich angestiegen sei. Doch könne ein dickes Minus auf dem Geschäftskonto auch ganz andere Gründe haben. „Oft sind diese Betriebe gar nicht pleite, sondern haben sehr viele Außenstände.“ Denn nach wie vor fristeten Fakturierung und Mahnwesen in so manchem Handwerksbetrieb ein stiefmütterliches Dasein. Rechnungen an die Kunden würden oftmals erst nach Wochen oder Monaten geschrieben, während die Lieferanten ihr Geld rasch einforderten.

Mit Beratung allein ist es für die rührigen Senioren indes nicht getan. Denn sie müssen ihrerseits stets auf dem neuesten Stand sein, was beispielsweise Verordnungen oder Förderrichtlinien anbelangt.

Zwei bis drei „Neue“ würden Hinkel und Kugler gerne noch in den Beraterkreis aufnehmen. „Aber das ist nichts zum Geld verdienen.“, beugen sie von vorne herein falschen Vorstellungen vor. Denn der Gewinn der ehrenamtlichen Berater misst sich allein am Nutzen für den Auftraggeber.

Juli 2011

Sprechstunden der AWS

Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten die Aktiven Wirtschaftssenioren eine kostenlose, vertrauliche Sprechstunde im Landratsamt Rosenheim an, bei der sie ihr Wissen allen Unternehmern aus sämtlichen Branchen honorarfrei zur Verfügung stellen. Eine Voranmeldung ist notwendig im Landratsamt unter Telefon 08031/392-3203. |

|

| Abstoßend realistisch: Als Highlight der Präventionswoche hatte die Sicherheitsgemeinschaft Inntal den Kabarettisten Eisi Gulp mit seinem Programm „Hackedicht oder was?“ engagiert |

|